महाराष्ट्र जैन वार्ता

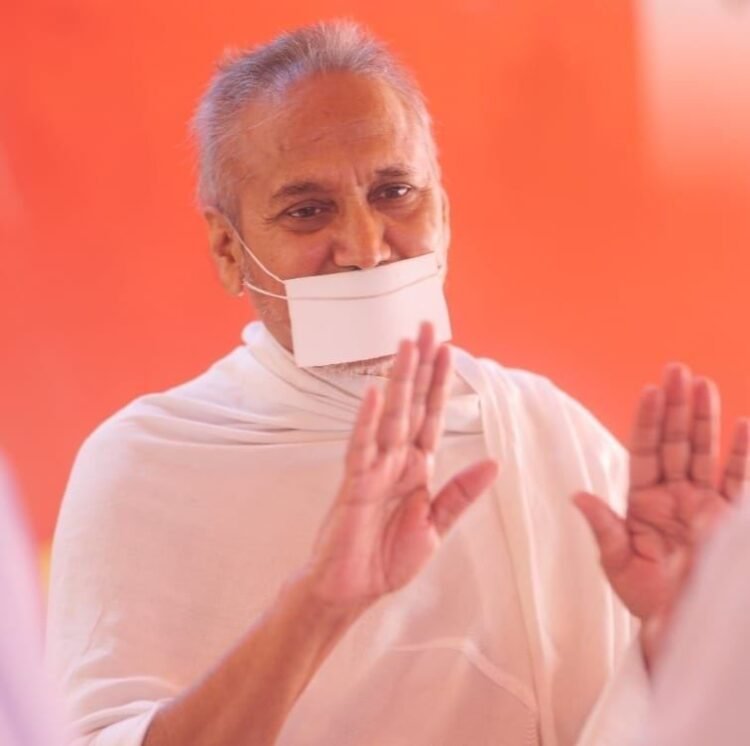

पुणे : सबसे पहले कर्म और धर्म के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। व्रत, उपवास, दान आदि पुण्य कर्म का एक मार्ग है, लेकिन धर्म उससे भी आगे है। पुण्य केवल धर्म तक ले जाने वाली राह है। धर्म का मूल तत्त्व अलग ही है और उसे पहचानना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन प. पु. प्रवीण ऋषिजी म. सा. ने किया।

प. पू. प्रवीणऋषिजी म. सा. ने कहा कि, रोज़मर्रा के जीवन में किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हम स्थिर रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं और उसमें सातत्य बनाए रखते हैं। परिणामस्वरूप उस कार्य में सफलता प्राप्त होती ही है।

अब यही विचार यदि धर्म पर लागू करें तो स्पष्ट होता है कि धर्म को साधना है तो स्थिरता, शाश्वतता और नित्यत्व इन गुणों को अपनाना आवश्यक है। धर्म ध्रुव अर्थात स्थिर है, धर्म शाश्वत है और धर्म नित्य भी है।

धर्म केवल व्रत, उपवास, दान या किसी संप्रदाय, पंथ तक सीमित नहीं है, वह सर्वत्र है। आत्मा जैसे नित्य, शाश्वत और स्थिर है, वैसे ही धर्म भी है। ध्रुव का अर्थ है स्थिरता। बाहर की परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है, समाज की रचना बदलती है, परंतु धर्म और धर्म के सिद्धांत कभी नहीं बदलते।

जिस कर्म से धर्म जुड़ा होता है, वहाँ शाश्वतता अवश्य होती है। इसलिए धर्म को शाश्वत कहा गया है। धर्म सदा से है और सदा रहने वाला है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा ही, ऐसा नहीं है।

लेकिन यदि वह कर्म उचित रीति से किया गया हो, तो उसका फल भी उचित रीति से ही मिलेगा। निष्काम भाव से किया गया कार्य अवश्य ही फल देता है। धर्म नित्य-सदोदित है। जीवन में कोई भी क्रिया करते समय, आचार-विचार में, जाग्रत या निद्रावस्था में भी हमारी नस-नस में धर्म भरा होना चाहिए।

“समय मिलेगा तब धर्म करूंगा” – इस भाव से धर्म कभी साध्य नहीं होता। इसके लिए आचरण में नित्य नियम आवश्यक है। अक्सर हम पाप-पुण्य की संकल्पना में धर्म को बाँध देते हैं। पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ कर्म से केवल सुख-दुःख का अनुभव होता है, परंतु शुद्ध और सिद्ध बनने के लिए धर्म का ही आश्रय लेना पड़ता है।

पुण्य कर्म से जो प्राप्त होता है, उसका उपयोग धर्म के लिए करना चाहिए। विवेकपूर्ण वृत्ति बनाए रखते हुए आवश्यक स्थान पर पुण्य कर्म करना, आवश्यक समय पर बोलना और आवश्यक समय पर मौन रखना – यही अधर्म को रोकने का साधन है।

व्यक्तिगत स्वार्थ के अनुसार अलग-अलग व्यवहार करना यह कर्म कहलाता है, परंतु सबके साथ समान व्यवहार करना ही धर्म कहलाता है। धर्म को बाहर खोजने के बजाय अपने अंतरमन में खोजना आवश्यक है।

जब आप स्वयं को पहचानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, आत्मा से एकरूप होते हैं, तभी धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। धर्म का अर्थ बाहरी आचार नहीं है, बल्कि धर्म आत्मा का शुद्ध भाव है।